- Rathaus

- Leben in Wittlich

- Kultur

- Sport & Freizeit

- Soziales

- Bildung

- Kindertagesstätten

- Grundschulen

- FamOS

- Volkshochschule

- Makerspace

- Stadt- und Kreisergänzungsbücherei Wittlich

- Öffnungszeiten & Adresse

- Leserkonto

- Recherche & Fernleihe

- Formulare

- Bestellung Medienboxen & Klassensätze

- Online-Angebote

- Unser Haus

- Anmeldung & Ausleihe

- Kinder & Jugendliche

- Veranstaltungskalender

- Bibliothek International

- Kitas & Schulen

- Soziale & Ehrenamtliche Einrichtungen

- Recherche & Ausleihe

- Aktuelles

- Leichte Sprache

- A-Z

- Rückgabekasten

- Welcome

- Bienvenue

- Hoş Geldiniz

- Powitanie

- Добро пожаловать

- Schien, daat de hei bes

- Welcome - Bienvenue - Powitanie ...

- Anfahrt

- Kontakt

- Impressum

- Для наших співгромадян з України

- Wirtschaft und Finanzen

- Planung, Umwelt und Mobilität

- Tourismus

Kommunale Wärmeplanung

Wärmeplanung

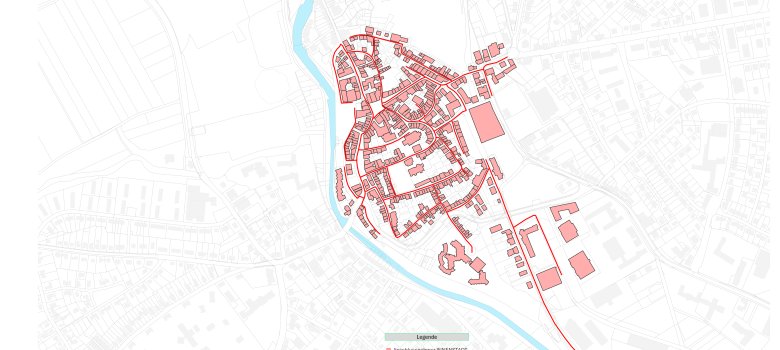

Wärmeversorgung Innenstadt/Altstadt

Am 22.10.2024 wurden im Rathaus der Stadt Wittlich die Überlegungen zu einem Wärmenetz in Wengerohr vorgestellt. Die mehr als 35 interessierten Besucher wurden von der Energieagentur Rheinland-Pfalz, dem Ingenierubüro PLANCON sowie der Stadtverwaltung zu den Planungen informiert. Alle Unterlagen finden Sie auf der rechten Seite in der Rubrik "Downloads".

Die Fragebögen zur Grundlagenermittlung können Sie gerne an klimaschutz@stadt.wittlich.de senden oder bei der Stadtverwaltung am Bürgerbüro abgeben. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

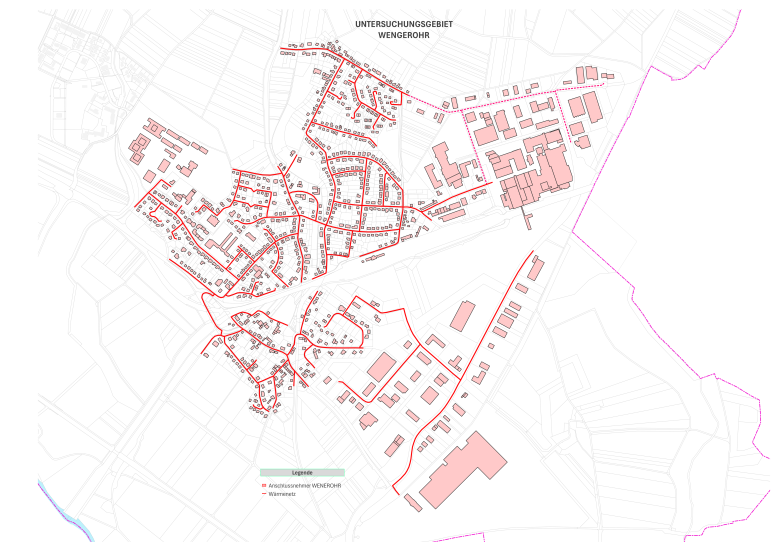

Wärmeversorgung Wengerohr

Am 07.10.2024 wurden im Jugend- und Bürgerhaus die Überlegungen zu einem Wärmenetz in Wengerohr vorgestellt. Die mehr als 80 interessierten Besucher wurden von der Energieagentur Rheinland-Pfalz, dem Ingenierubüro PLANCON sowie der Stadtverwaltung zu den Planungen informiert. Alle Unterlagen finden Sie auf der rechten Seite in der Rubrik "Downloads".

Die Fragebögen zur Grundlagenermittlung können Sie gerne an klimaschutz@stadt.wittlich.de senden oder bei der Stadtverwaltung am Bürgerbüro abgeben. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

Bürgerforum Kommunale Wärmeplanung

Beim Bürgerforum zur Kommunalen Wärmeplanung der Stadt Wittlich am 02. September 2024 informierten sich rund 60 interessierte Bürgerinnen und Bürger zum aktuellen Stand der Planungen. Von der Energieagentur Rheinland-Pfalz wurden dabei die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Kommune und die privaten Haushalte im Zusammenhang mit dem Gebäude-Energie-Gesetz vorgestellt. Anschließend stellte das Büro PLANCON, das mit der Erstellung des Kommunalen Wärmeplans für die Stadt Wittlich beauftragt ist, den aktuellen Sachstand vor.

Die Präsentationen der Energieagentur Rheinland-Pfalz und des Büro PLANCON finden Sie auf der rechten Seite unter Downloads.

Allgemeines zur Wärmeplanung

Die Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes und die damit verbundenen Auflagen beim Neubau von Heizungsanlagen verunsichern viele Bürgerinnen und Bürger. Gleichzeitig steigen die Preise für die fossilen Energieträger Heizöl, Erdgas und Kohle durch die steigende CO2-Bepreisung, die Folgen der Pandemie und des Kriegs in der Ukraine, Handelskriege, verschobene politische Machtverhältnisse, den Klimawandel und Naturkatastrophen.

Warum brauchen wir einen Wärmeplan?

Die Wärmeversorgung macht in Deutschland mehr als 50 Prozent des gesamten Endenergieverbrauchs aus und verursacht damit einen Großteil des CO2-Ausstoßes. Denn rund 80 Prozent der Wärmenachfrage wird derzeit durch den Einsatz von fossilen Brennstoffen wie Gas und Öl gedeckt, die aus dem Ausland bezogen werden. Von den rund 41 Millionen Haushalten in Deutschland heizt nahezu jeder zweite mit Gas und knapp jeder vierte mit Heizöl. Fernwärme macht aktuell rund 14 Prozent aus, jedoch wird diese bisher ebenfalls überwiegend aus fossilen Brennstoffen gewonnen.

Welche Inhalte hat der Wärmeplan?

Damit die Umstellung von fossilen Energietrögern auf Erneuerbare Energien und unvermeidbare Abwärme gelingt und wir unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zügig überwinden können, werden wir strategisch planen, welche Gebiete in welcher Weise mit Wärme (z. B. dezentral oder leitungsgebunden) versorgt werden sollen und in welcher Weise erneuerbare Energien und unvermeidbare Abwärme bei Erzeugung und Verteilung genutzt werden können.

Was kann ich selbst zur Erstellung des Wärmepland beitragen?

Helfen Sie mit und füllen den Fragebogen für Privathaushalte aus. Diesen finden Sie im Download-Bereich auf der rechten Seite. Warum? Der kommunale Wärmeplan wird auf Basis unterschiedlicher Datensätze sowie statistischer Kennzahlen erstellt. Wo immer möglich, werden tatsächliche Verbrauchsdaten und Angaben von Endverbrauchern genutzt. Mit Hilfe der konkreten Angaben von Unternehmen, Privathaushalten und Gewerbetreibenden können wir so ein noch genaueres Bild des Wärmeverbrauchs in der Stadt zeichnen und damit die Maßnahmen für die Wärmeplanung noch zielgenauer erarbeiten.

Schicken Sie den aufgefüllten Fragebogen gerne in digitaler Form an klimaschutz@stadt.wittlich.de oder geben Sie ihn bei der Stadtverwaltung Wittlich ab.

Gebäudeenergiegesetz und kommunale Wärmeplanung

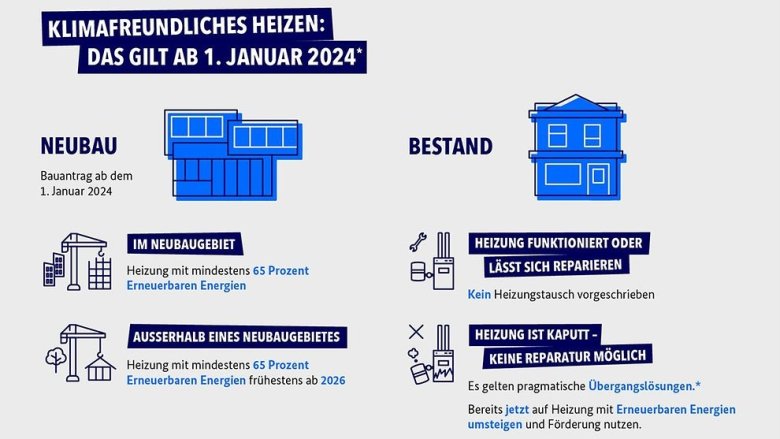

Mit dem Gesetz für Erneuerbares Heizen – dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) – leitet die Bundesregierung den Umstieg auf klimafreundliche Heizungen ein. Spätestens ab Mitte 2028 wird die Nutzung von mindestens 65 Prozent Erneuerbarer Energie für alle neuen Heizungen verbindlich – eng gekoppelt an die Kommunale Wärmeplanung.

Ab Januar 2024 dürfen in Neubauten innerhalb von Neubaugebieten nur noch Heizungen installiert werden, die auf 65 Prozent Erneuerbaren Energien basieren. Für bestehende Gebäude und Neubauten, die in Baulücken errichtet werden, sind längere Übergangsfristen vorgesehen. Dies soll eine bessere Abstimmung der Investitionsentscheidung auf die örtliche Wärmeplanung ermöglichen.

© BMWK

Die oben beschriebenen Vorgaben der Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) für Bestandsgebäude zum Heizen mit mindestens 65 Prozent Erneuerbaren Energien soll erst gelten, wenn die kommunalen Wärmepläne vorliegen. Daher sind die Fristen im Wärmeplanungsgesetz und in der GEG-Novelle miteinander verzahnt.

Ablauf der Kommunalen Wärmeplanung

Die Kommunale Wärmeplanung ist ein strategischer Prozess, um die Energieversorgung in der Stadt Wittlich effizienter und nachhaltiger zu gestalten, insbesondere im Bereich der Wärmeversorgung. Ziel ist es, die Wärmeversorgung umweltfreundlicher zu gestalten, den Energieverbrauch zu optimieren und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren. Die Kommunale Wärmeplanung besteht aus verschiedenen Teilen, die im Folgenden kurz erläutert werden:

- Bestandsaufnahme: Zunächst wird eine umfassende Analyse der bestehenden Wärmeversorgungssysteme und -infrastrukturen in der Stadt oder Gemeinde durchgeführt. Dies umfasst die Identifizierung von Wärmequellen, -verbrauchern und -netzen.

- Zielsetzung: Auf der Grundlage der Analyse werden klare Ziele für die langfristige Wärmeversorgung definiert. Diese Ziele können die Reduzierung von Treibhausgasemissionen, die Steigerung der Energieeffizienz oder die Förderung erneuerbarer Energien umfassen.

- Entwicklung von Handlungsoptionen: Verschiedene Optionen und Strategien zur Erreichung der definierten Ziele werden erarbeitet. Dies kann die Umstellung auf erneuerbare Energiequellen wie Solarenergie, Biomasse oder Geothermie, die Verbesserung der Wärmeisolierung von Gebäuden oder die Implementierung von Fernwärmenetzen umfassen.

- Integration erneuerbarer Energien: Ein Schwerpunkt der Kommunalen Wärmeplanung liegt oft auf der verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien. Dies kann durch den Ausbau von Solarthermieanlagen, Wärmepumpen oder die Nutzung von Biomasse erreicht werden.

- Bürgerbeteiligung: Oft ist die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger sowie der lokalen Unternehmen ein wichtiger Bestandteil der Kommunalen Wärmeplanung. Dies ermöglicht es den Menschen vor Ort, ihre Bedürfnisse und Anliegen einzubringen und die Akzeptanz für die geplanten Maßnahmen zu erhöhen.

- Umsetzung und Monitoring: Nach der Auswahl der besten Handlungsoptionen werden Maßnahmen umgesetzt, um die Wärmeversorgung nach den festgelegten Zielen zu verbessern. Während der Umsetzung und danach erfolgt ein kontinuierliches Monitoring, um sicherzustellen, dass die Ziele erreicht werden und gegebenenfalls Anpassungen vorgenommen werden können.

- Finanzierung und Förderung: Die Kommunalen Wärmeplanungen erfordern oft erhebliche Investitionen. Die Identifizierung von Finanzierungsmöglichkeiten und Förderprogrammen ist daher ein wichtiger Teil des Prozesses.

Die Kommunale Wärmeplanung trägt dazu bei, die lokale Energieversorgung nachhaltiger zu gestalten, den CO2-Ausstoß zu reduzieren und die Energiekosten für die Bürgerinnen und Bürger zu senken. Sie ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer nachhaltigen und klimafreundlichen Energieversorgung auf kommunaler Ebene.

Es ist wichtig, dass die Stadt Wittlich bereits jetzt in die flächendeckende Wärmeplanung einsteigen. Nur so können wir den komplexen und langwierigen Umbau der Wärmeversorgung in unserer Stadt zielgerichtet und gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern angehen.